和束茶(宇治茶)

山吹色の至福、茶の郷のおもてなし。

鎌倉時代より今日まで受け継がれる伝統

和束町は、まちの中心を和束川が流れる盆地のような地形であり、川から発生する川霧やその土壌がお茶の栽培に適した地です。

鎌倉時代「海住山寺(現在の加茂町瓶原)」の高僧「慈心上人」が「栂尾の明恵上人」より茶の種子の分与を受け、鷲峯山麓に栽培したのが始まりと言われています。江戸時代には皇室領となり、京都御所に茶を納めていました。この頃から茶栽培が増加し、江戸中期には茶保護政策により、和束地域の茶業は一層の進歩を遂げました。

その後、戦前までは絹糸と並んで重要な輸出品であったお茶は、太平洋戦争中の食糧・肥料不足で転作を余儀なくされ、生産量が激減しましが、戦後の国土の復興とともに、今日まで京都府下最大の茶産地となり、美しい「生業の景観」とともに茶産業が現在まで受け継がれております。

日本茶(緑茶)

世界のお茶には、「緑茶」や「紅茶」や「烏龍茶」など様々な種類があります。

それらの違いは、発酵させているかどうかで決まり「焙じ茶」や「玄米茶」なども含め、日本茶は発酵させずに作るため、すべて「緑茶」に属します。

紅茶は完全に発酵させて作られる発酵茶であり、烏龍茶などは発酵を途中で炒って止めるので、半発酵茶と呼ばれています。

■ 和束産「玉露」

よしず棚などの覆いをかぶせ直射日光を当てずに育てた新芽を、蒸して揉みながら乾燥させたもの。緑茶の最高級品と言われており、ふくよかな香りと、甘くまろやかな味わいが特長です。

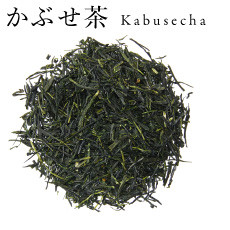

■ 和束産「かぶせ茶」

わらやカンレイシャなどの軽い覆いをかぶせて育てた新芽を使用。玉露に近い甘味と香りが特長です。

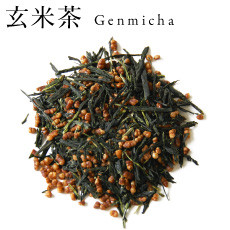

■ 和束産「玄米茶」

番茶や煎茶によく炒った玄米を混ぜたお茶。玄米の香ばしい香りと、まろやかな味わいが特長です。

■ 和束産「京番茶」

茶の木下部の大きく固くなった葉などを使ったお茶。さっぱりとした味が特長です。

和束産のお茶をお求めの方は、ほっこりサークル「こだわり茶人」に直接お問い合せください。茶を愛する茶人達が心をこめてつくったお茶を取り扱っております。

また、ご不明な点やご相談があれば和束町商工会(ほっこりサークルお問い合せ窓口)までご連絡ください。

茶葉の育成方法

日本国内の茶園にも茶葉の育成方法に以下の2通りの方法があり、それぞれで作られるお茶の種類も変わります。

■ 覆下園(おおいしたえん)

うまみを出すために覆いをして直射日光を避けてじっくり生育させます。抹茶(てん茶)・玉露・かぶせ茶を生産しています。

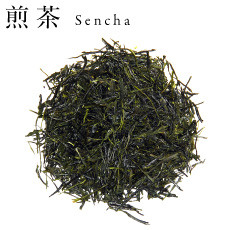

■ 露天園(ろてんえん)

覆いをしないで、直射日光を当てながら育成させます。煎茶・焙じ茶・玄米茶・番茶などを生産しています。

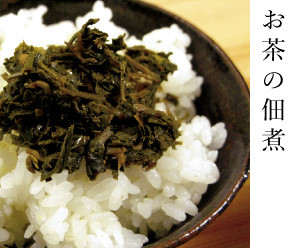

和束茶は栄養価が高く、食材としても注目されております。

緑茶にはカテキン、カフェイン、タンニン、ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンE、カロチン、各種アミノ酸、鉄、カルシウム、リンなど、身体に有効な成分が入っていて、体調を整え、美容と健康に良い健康飲料です。

食材としても注目されており、和束町では様々な商品を販売しております。